Nebel am Morgen.

Reben verlieren das Blond.

Ein Rotkehlchen singt.

Nebel am Morgen.

Reben verlieren das Blond.

Ein Rotkehlchen singt.

Es gibt Theo-logie, Theo-sophie, Theo-poesie – aber gibt es auch so etwas wie Theo-pädie? Den groß gewordenen Jemand beschäftigt jedenfalls allerhand. Zur abendlichen Lesung hat er außer einem Herbstbuch mit dem kleinen Igel, der viel zu lernen hat beim Entdecken der Welt, eine vierzig Jahre alte Ausgabe der Kinderbibel der Deutschen Bibelgesellschaft gebracht und will eine Geschichte nach der anderen hören. Er lauscht konzentriert, bemüht sich um Ein- und Zuordnung des Personals („aber das ist doch eine andere Maria“), denkt angestrengt im schon etwas müden und nicht mehr so kleinen Kopf nach, bis schließlich die Frage aus ihm herausbricht: „Wann sind eigentlich die Engel geboren?“ Die nonna findet, dass das eine ganz wichtige und zentrale Frage ist, auf die sie aber keine Antwort weiß, ja, sie weiß nicht einmal, ob überhaupt jemand diese Frage richtig beantworten kann. Zum Glück gibt sich der groß gewordene Jemand mit dem Lob der Frage und der offenen Antwort zufrieden, die Lektüre kann fortgesetzt werden und den Beiden begegnen noch mehr dieser besonderen Wesen, die Kees de Kort (1934-2022) so schön ohne Flügel, in einfachen weißen Kleidern und mit durchlässigem Leuchten gemalt hat. Die Sturmgeschichte vom See Genezareth kommt ohne Engel aus, die Stillung des Sturms durch die Worte einer Stimme weckt im groß gewordenen Jemand aber den Wunsch: „Ich hätte auch gerne Superkräfte!“ „Du hast doch schon Superkräfte“, sagt da die nonna, „zum Beispiel, dass du deine Mama, deinen Papa und alle so lieb hast und zum Beispiel, dass du so tolle Fragen stellen kannst.“ Ein kleines Zögern deutet Nachdenken über die Antwort an, dann läuft ein leichtes Lächeln übers Gesicht und eine Lösung wird präsentiert: „Ich weiß jetzt, wie wir die Superkräfte einsetzen, wir übertragen die auf Jesus, also wenn wir beten, zum Beispiel, und der macht dann mit ihnen das Böse weg oder so.“

(Und die nonna muss unbedingt mal genauer recherchieren zu Engeln und ihrer Herkunft, sie treten bereits im ersten Buch Mose auf, nicht nur die Cherubim, auch andere; die kleine Konkordanz der Elberfelder Bibelausgabe verzeichnet eine ganze Liste von Stellen. Und dann kann die nonna sich ja auch nochmal in das Buch vertiefen von Eliot Weinberger: Engel & Heilige, Berenberg Verlag, Berlin 2023, da sind doch ein paar Antworten aufgeschrieben)

(ein vor zwei Jahren mit smartphone-software verfremdetes Foto des groß gewordenen Jemand, Reminiszenz an ein J.H.W.Tischbein-Gemälde)

Blätter segeln sacht

in anvertraute Gärten.

Klang eines Windspiels.

(Schreibschulraum? Naja – ein Abakus ist auch zugegen. Foto vom 5.November 2021)

Was macht man an einem regnerischen Sonntagnachmittag? Man macht einen Ausflug nach Rom! Moment mal – befindet man sich beim römischen Politiker und Volkstribun Cola di Rienzo (1313-1354), der 1835 Edward Bulwer-Lytton zu einem dreibändigen Romanwerk inspirierte und in der Folge 1842 Richard Wagner zur Oper Rienzi? Dessen Denkmal an der Cordonata, der Freitreppe zur Piazza del Campidoglio steht ? Ach, man ist bei Bertold III. von Zähringen gelandet, der eher doch nicht im Jahr 1120 Freiburg gründete, das hat wohl sein jüngerer Bruder Konrad I. von Zähringen getan. Macht nichts, die Straße hat man dennoch nach ihm benannt, sein Denkmal allerdings auf dem alten Bertoldsbrunnen wurde im Luftangriff am 27.November 1944 zerstört. Gut, also in der Bertoldstrasse, nicht an der Piazza Cola di Rienzo, das gute Eis gibt es trotzdem und eine chiacchierata mit der Kindheitsfreundin. Dazu als Sahnehäubchen in der Regionalbahn die Lektüre der Dresdner Poetik-Vorlesungen vom November 2023 der in Freiburg lebenden Schriftstellerin Iris Wolff „Einladung ins Ungewisse“.

(Iris Wolff: Einladung ins Ungewisse. Luftwurzeln und Einbäume. Chamisso-Preis & Poetikdozentur. THELEM Universitätsverlag, Dresden und München 2024)

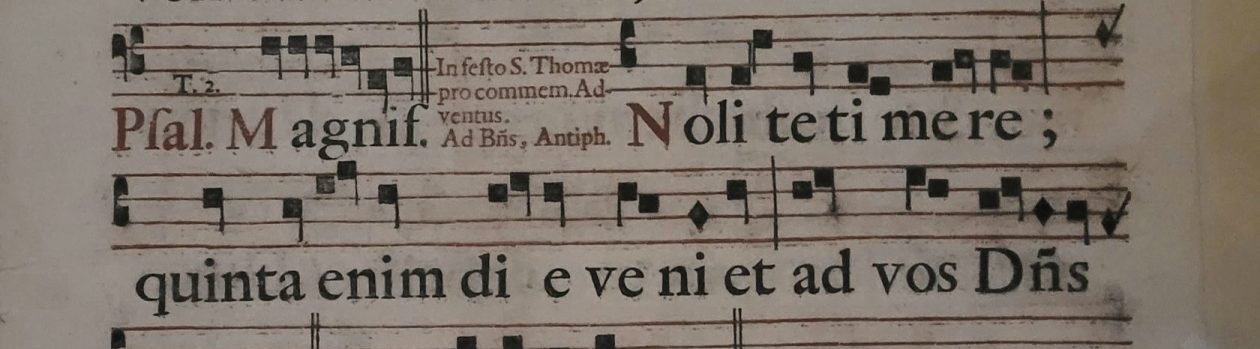

Das Herrnhuter Losungsbüchlein schlägt als Wochenlied für die 45.Kalenderwoche Lied Nr.295 im evangelischen Kirchengesangbuch vor, das sich mit Worten aus Psalm 119 auseinandersetzt. Im Anschluss an seine vier Strophen ist in meiner Gesangbuchausgabe ein Zitat des Literaturnobelpreisträgers George Bernard Shaw (1856-1950) abgedruckt:

Ich bekenne, dass ich, nachdem ich 60 Jahre Erde und Menschen studiert habe, keinen anderen Ausweg aus dem Elend der Welt sehe als den von Christus gewiesenen Weg. Es ist unmöglich, dass die Erde ohne Gott auskommt.

Lied 295 findet sich in meiner kleinen Ausgabe des Gesangbuches mit Silberschnitt und drei Lesebändchen (gelb, grün, violett) im Kapitel „Biblische Gesänge – Psalmen und Lobgesänge“, dem der Vers 12 aus Psalm 30 vorangestellt ist:

Du hast mir meine Klage verwandelt in einen Reigen.

Gestern war nicht nur Halloween, also All Hallows‘ Eve, der Abend vor dem Hochfest Allerheiligen, sondern auch Reformationstag, der Tag des Gedenkens an den Anschlag von 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg durch Martin Luther am Abend vor Allerheiligen 1517.

Das Herrnhuter Losungsbüchlein zeichnet den heutigen katholischen Feiertag im Gegensatz zum gestrigen Reformationstag nicht gesondert aus, aber wie zu jedem Monatsanfang stellt es den Tagesversen einen Monatsspruch voraus. Ich zitiere den Monatsspruch Hesekiel 34,16a nach der Elberfelder Übersetzung 2006 und den heutigen Lehrtext Lukas 8,15 nach der Luther-Bibel in der revidierten Fassung von 1984:

Das Verlorene will ich suchen und das Versprengte zurückbringen, und das Gebrochene will ich verbinden, und das Kranke will ich stärken.

Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld.

(Luthers 95 in lateinischer Sprache verfasste Disputationsthesen – Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum – wurden am 31.Oktober 1517 einem Brief an den Erzbischof von Mainz und Magdeburg, Albrecht von Brandenburg, beigefügt. Der eigenhändige Thesenanschlag an der Schlosskirche zu Wittenberg ist historisch umstritten.)

Ist der Titel des umfangreichen Bandes (kommentierte Gesamtausgabe), der am 1.Oktober aus Anlass des 250. Geburtstages von Jane Austen (geb.16.Dezember 1775) im Manesse-Verlag erschienen ist und erstmals auf Deutsch sämtliche Briefe der jung verstorbenen Schriftstellerin (Verstand und Gefühl, Stolz und Vorurteil, Emma u.a.) enthält, geschrieben zwischen 1796 und 1817 (dem Jahr des Todes). Andrea Ott hat aus dem Englischen übersetzt und Adriana Altaras ein Nachwort geschrieben. Etliche Exemplare des 512 Seiten schweren, schön gestalteten Bandes liegen gestern Abend auf dem Tisch, den eine Buchhandlung zum „Dialogues“-Abend im Basler Literaturhaus aufgebaut hat, aber ich nehme das Buch zunächst nicht mit, sondern zu meiner immer länger werdenden Leseliste hinzu. Einhundertfünfzig Briefe sind es, Jane Austen schreibt „charmant, entwaffnend, ehrlich und gnadenlos heiter“, so Adriana Altaras im Nachwort. „Zugewandtheit“, „wohltemperierte Liebenswürdigkeit“, „Geist“, „Lebhaftigkeit“, „Augenzwinkern“, so charakterisieren Buchbesprechungen das, was in den Briefen von Jane Austens Wesen durchschimmert und im Literaturhaus gelingt es der Schauspielerin und Sprecherin Claudia Jahn gut, dem Publikum appetitanregende Kostproben zu vermitteln. Mit einem englischen Abend feiert das Literaturhaus die Schriftstellerin, in Kooperation mit Rhein Klassik, einer während der Corona-Pandemie gegründeten Kammermusikreihe, und so führen die gelesenen Textpassagen einen fesselnden Dialog mit den Drei Fantasias von Henry Purcell (1659-1695), mit Prelude and Fugue von Gerald Finzi (1901-1956), mit The King’s Alchemist von Sally Beamish (geb.1956) und mit den Six Shakespearian Sketches von Gordon Jacob (1895-1984). Anhaltender Applaus am Ende für Claudia Jahn, für das Trio Candor (Lisa Jacobs Violine, Lech Antonio Uszynski Viola, Christopher Jepson Violoncello) und natürlich für Jane Austen!

Auf meinem alten Band Stolz und Vorurteil aus der Manesse Bibliothek der Weltliteratur (4.Aufl.1985) heißt es „Die Dichterin war nicht viel über zwanzig, als sie diesen Roman schrieb: umso erstaunlicher, welche Lebenserfahrung, wieviel Witz, Ironie und abgeklärte Weisheit hier beisammen sind – heitere wohlgeratene Menschlichkeit.“

Die Blätter fallen, fallen wie von weit ….(R.M.R.)

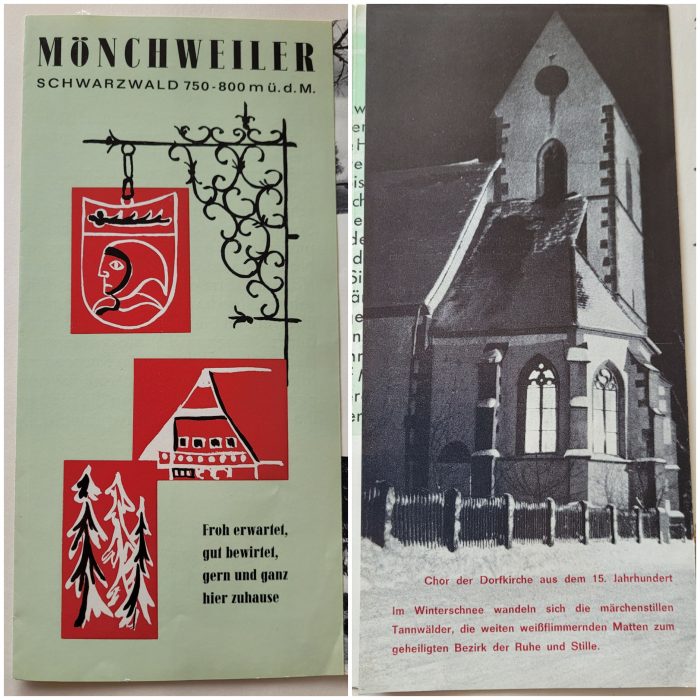

„Der uralte, saubere Höhenort M. über den tiefen Waldtälern um T. und Sch., klammert sich in der Form des glückverheißenden Hufeisens fest an das grüne Herz des mittleren Schwarzwaldes. Hier ist nicht bedrückende Enge. Befreiende Weite der Landschaft trägt den Blick zum Höhenzug der Schwäbischen Alb, bei Wettergunst zu den schneeigen Firnen der Alpen Österreichs und der Schweiz. – Heilkraft der Sonne verbindet sich mit kräftiger Höhenluft und der Würze weiter Wiesen und schattenspendender Wälder. In der zeitlosen Stille der unberührten Natur äst vertrauend dem Menschen das scheue Reh…“

soweit das Zitat aus einem Werbeprospekt des Ortes zwischen Schwarzwald und Baar, in dem ich aufgewachsen bin, die Mutter klebte den (damals noch nicht so genannten) Flyer 1972 in ein Fotoalbum, Text und Gestaltung stammen vom Vater, die Grafik der Titelseite vom Künstler Emil Homolka (1925-2010), der im Nachbarort lebte.

Heute verdichtet sich der Schwarzwald:

In der Lokalzeitung lese ich (und gleichzeitig weist mich eine Bekannte per messenger-Nachricht darauf hin), dass die Schwarzwaldmarie wieder zu haben ist und ich bin rechtzeitig am Start (s. Blogeintrag vom 20.August) und werde das Bollenhut-Mädle bald umarmen können (da es noch klein ist, genügen dafür die Finger) !

Im selben Moment der messenger-Nachricht meldet das (tonlose) Smartphone einen Mail-Eingang: die Antwort auf meine Anfrage an die Gemeindeverwaltung bezüglich Archiv-Recherchen: ja, im kommenden Jahr !

Und die mailende Dame hat ihre Ausbildung noch zu Amtszeiten des Vaters begonnen!

Erinnert sich noch jemand an das 1970 von Heino (hm) gesungene „Im grünen Wald, dort wo die Drossel singt und im Gebüsch das muntre Rehlein springt, wo Tann‘ und Fichten stehn am Waldessaum, verlebt ich meiner Jugend schönsten Traum“ ? Geschrieben wurde es von Friedericke Kemper (1836-1904), komponiert von Max Oscheit (1880-1923), erstmals gedruckt 1912. Bekannt war es vor allem im südwestdeutschen Raum als Lied vom Rehlein oder als Schwarzwaldlied. Nach Kriegsbeginn 1914 verbreitete es sich über ganz Deutschland als Jägerlied, das von Soldaten gesungen und umgedichtet wurde. Auch der Schriftsteller Carl Zuckmeyer (1896-1977) trug zur Verbreitung bei: in seinem Lustspiel Der fröhliche Weinberg lässt er Männer dieses Lied singen.

Es ist Herbst und nicht nur in der Yayoi Kusama-Ausstellung liegen Kürbisse herum. Auch bei uns leuchtet einer kräftig orange in der Küche, Punkte sucht man allerdings vergebens. Statt Punkten bemühen wir also Körner, und zwar Reiskörner, die finden sich im Vorratskämmerchen, in der Sorte Carnaroli, sogar Bio-Qualität. Was machen wir jetzt damit? Wir schneiden den kleinen Hokkaido in hübsche Würfel, die wir wenige Minütchen in Olivenöl andünsten. Derweil haben wir gesalzene Butter und Olivenöl in einem Topf erwärmt, eine feingeschnittene Schalotte und etwas frischen Knoblauch darin glasig werden lassen, bevor wir die Reiskörner dazugeben (die Menge je nach gewünschten Portionen, wenn Hauptgericht, ca. eine halbe Tasse pro Person), die wir nach kurzem Hin- und Herwenden mit Weißwein ablöschen. Leider haben wir keinen Lugana zur Hand, weswegen wir uns mit Markgräfler Grauburgunder begnügen. Wir würzen das Ganze mit Kräutersalz, weißem Pfeffer und gemahlenem Koriander und gießen dann heiße Gemüsebrühe an, die wir in den Reis einziehen lassen. Wenn die Körner sich das erste Mal vollgesogen haben, gönnen wir ihnen die Zugabe der Kürbiswürfel, auf die wir wenig frisch gepressten Zitronensaft geträufelt haben. Wir heben das Orange vorsichtig unter und tränken die Mischung mit dem nächsten kräftigen Schluck Gemüsebrühe, zudem muten wir dem Risotto einen Hauch Chiliflocken zu und ein paar grüne Tupfer in Form von Schnittlauchröllchen. Für die grünen Tupfer könnten auch Salbeiblätter sorgen, das ergäbe eine andere Note. Da capo mit der Gemüsebrühe, al fine – bis dann nämlich, wenn der Carnaroli-Reis sich cremig-sämig verwandelt hat und doch noch ein wenig al dente ist. Für obendrauf fehlt uns jetzt der Grano Padano, aber wir haben noch einen Rest würzigen Käse vom Herbstmarkt in Sent und auch Provolone, daraus lässt sich das toppende Schneegestöber reiben. Und dazu? Feld- oder Vogerl- oder Nüssli-Salat, den wir – der regio trirhena sei Dank – in Frankreich gekauft haben, wo er mâche heißt. Wir haben seine Blättchen heute mit frischgepresstem Zitronensaft (anstelle von Essig) erfreut.

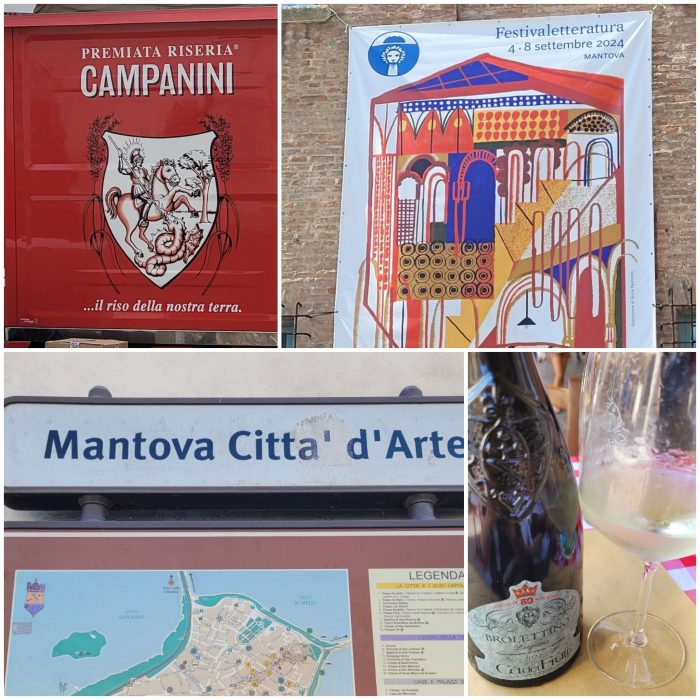

Das Ursprungsrezept des risotto alla zucca stammt aus der Lombardei, wo rund um Mantua seit Jahrhunderten Kürbisse angebaut werden, die Zucche mantovane sind außen dunkelgrün, das Fruchtfleisch aber ist orange und sehr aromatisch. Kisten mit Kürbissen hab‘ ich nicht gesehen am 7.September 2024, vor dem Konzert mit dem Süddeutschen Ärztechor in Mantua, Bücher hatten sich auf der Piazza delle Erbe und darüber hinaus ausgebreitet, in Kisten, auf Tischen und sonst wo – aber dem roten Wagen einer Reismühle bin ich begegnet und Lugana habe ich mir munden lassen! Und nach Mantova muss ich unbedingt einmal wieder, nicht nur der Kürbisse wegen!