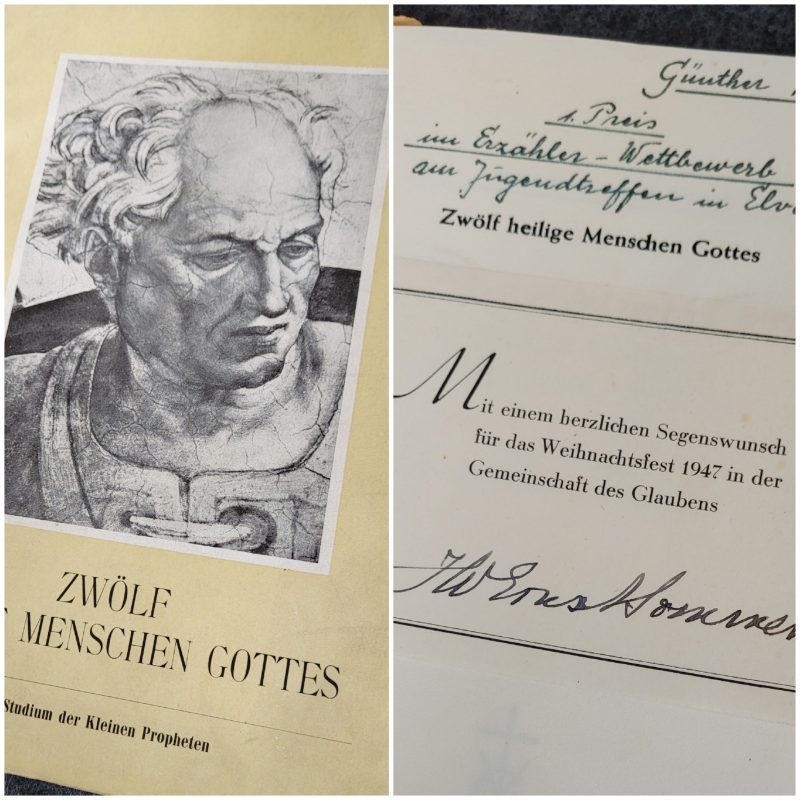

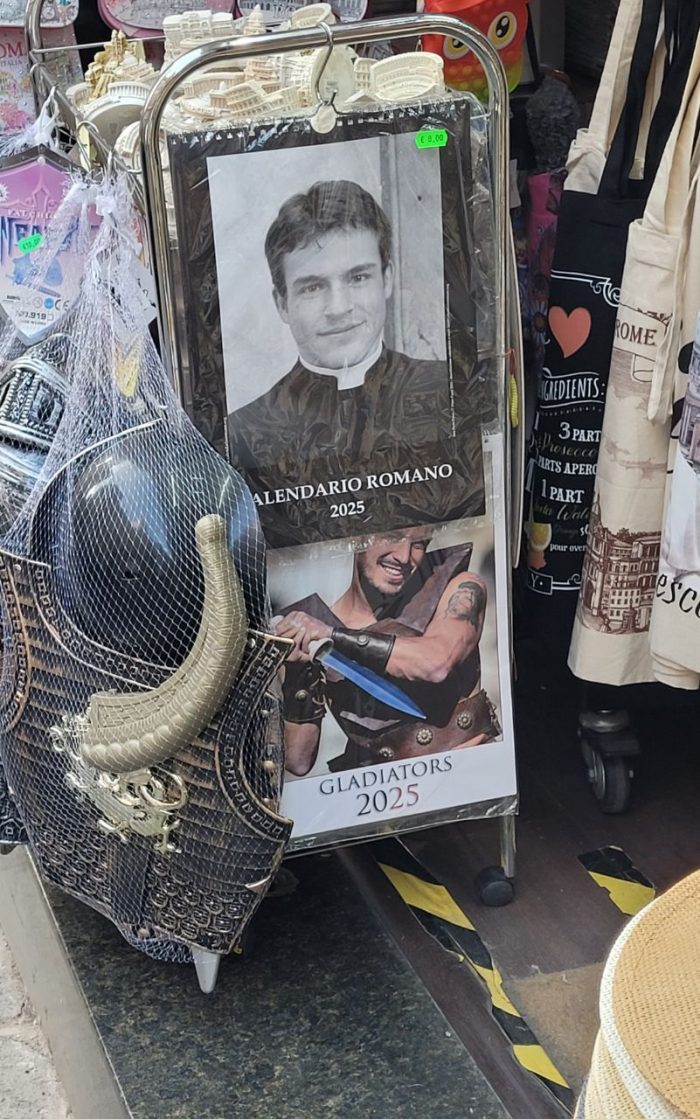

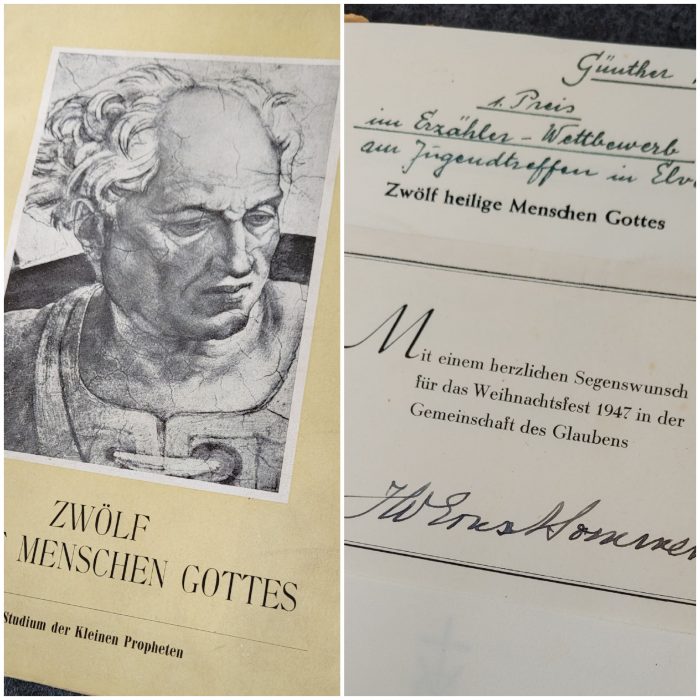

Habe ich schon erzählt, dass mich der Kopf des Propheten Joel, wie ihn Michelangelo an die Decke der Sixtinischen Kapelle gemalt hat, immer an den Kopf meines Großvaters (eines Methodistenpredigers) erinnert? Auch deswegen steht das alte Buch über „Zwölf heilige Menschen Gottes“ nicht nur über den Buchrücken erkennbar zwischen anderen Büchern, sondern frontal vor diesen, so dass ich den darauf schwarz-weiß wiedergegebenen Kopf immer sehen kann. Als ich es gestern öffne, stoße ich auf die meinem Vater geltende Widmung eines mir unbekannten Menschen, die mich überrascht: einen ersten Preis im Erzählerwettbewerb hat der noch Jugendliche bei einem (wohl kirchlichen) Jugendtreffen gewonnen. Hat er da seinen späteren Schwiegervater, den Methodistenprediger, einen Mann auch der Schrift und des Wortes, bereits gekannt?

Michelangelo (1475-1564) malte die ganze Figur des Propheten Joel, aufmerksam und nachdenklich eine Schriftrolle studierend. Gegenüber blickt die jugendliche delphische Sybille (deren gerahmtes Kopf- Abbild ich auch aus dem Elternhaus mitnahm) gedankenvoll über ihren entrollten Papyrus hinweg in die Ferne.

Scharf geschnitzte Persönlichkeiten seien die Propheten gewesen, welche die Einsamkeit ihrer Führerschaft oft herb zu fühlen bekamen in ihrem manchmal freudigen, manchmal schweren Amt, heißt es in dem schmalen alten Büchlein. Und dass sie keine Wahl hatten: „Sie müssen den Ruf annehmen.“

Den Ruf einer Führerschaft angenommen hat gestern auch der 1955 geborene Augustiner Robert Francis Prevost. Ein Möwenküken spazierte mit seinen Eltern um den Schornstein der Sistina genau in dem Moment, als der weiße Rauch sich auf den Weg machte, und wie eine Gloriole umgab Sonnenlicht die Kuppel zum Zeitpunkt, als der noch unbekannte Pontifex sich durch den Raum der Tränen aufmachte zur Benediktionsloggia des Petersdomes. Dort zitierte er den Kirchenvater Augustinus von Hippo (354-430) : „Für euch bin ich Bischof, mit euch bin ich Christ“.

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sixtinische_Kapelle

(Johann Wolfgang von Goethe: „Ohne die Sixtinische Kapelle gesehen zu haben, kann man sich keinen anschauenden Begriff machen, was ein Mensch vermag.“)

(Buch: Ferdinand Sigg „Zwölf heilige Menschen Gottes. Zum Studium der zwölf kleinen Propheten. Gotthelf-Verlag Zürich, 2.Aufl.1944)