Ich sehe sie sofort, als ich den Raum betrete.

Sie ist einzig, obwohl Viele um sie sind.

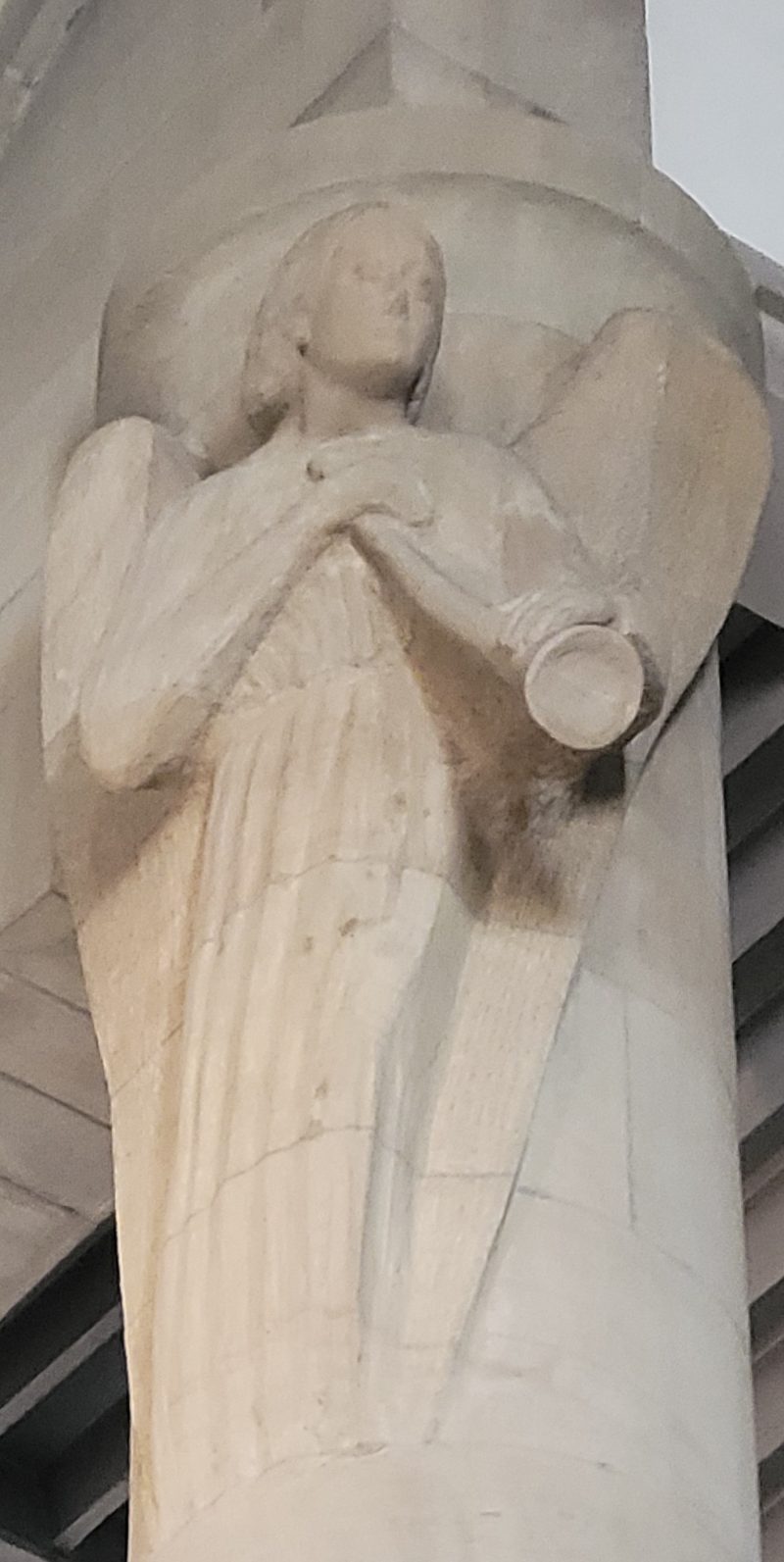

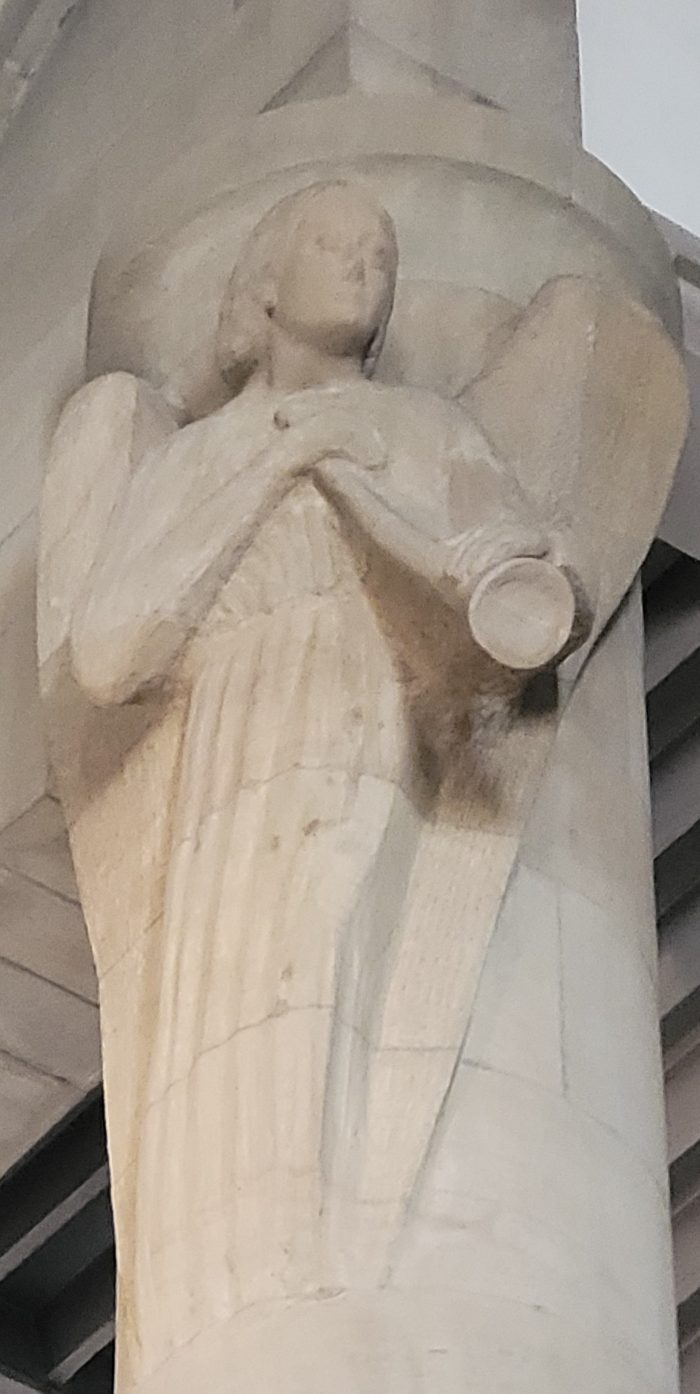

Sie holt zu einem weiten freien Bogen aus, bevor ihre Fühler den Raumteiler spüren. Vorsichtig tastet sie nach dessen Gestalt: ja, da ist die lange Seite, dort die kurze, melden die Fühler zurück in den schlanken Körper der Angelehnten.

Warum aber „sie“? Hat sie zwingend den weiblichen Artikel? Kann es nicht auch „der“ Angelehnte sein? Und: „Angelehnte“ funktionieren auch im Plural, männlich, weiblich oder sonst wie.

So stehen sie hier auch, im Plural, im Depositum in Weyerbusch.

Sie aber ist eine Einzige für mich. Sie ist zart und stark zugleich. Ihr Fuß steht fest auf dem Boden, mit dem er sprechend Kontakt aufnimmt wie der Fuß eines Elefanten. Ihr schlanker Leib wächst biegsam in die Höhe, dem Licht entgegen, das ihr aus Dachfenstern entgegenflutet. Sie will hinauf, sie ist gebogen, aber eine Unbeugsame.

Ihre Farbe hat sie dem Licht angepasst, das sie liebt. Das Weiß verleiht ihr Leichtigkeit.

Sie hat Kerben und Schnitte, aufgesprungene Haut, Schrunden. Aber die Stellen schließen sich, bleiben keine tiefen Verletzungen. Je höher sie kommt, desto feiner und dichter sind die Linien der Einschnitte, sie sind gereiht wie in den zarten Fahnen einer Feder.

Dann spürt die Angelehnte einen Widerstand im Raum, sie teilt sich und tastet nach dessen Gestalt. Sie öffnet sich, wächst dem Widerstand entgegen, vorsichtig, bedacht. Sie fühlt seine Kanten, ermisst seinen Umfang, berührt ihn nur sacht.

Wird er sie halten? Oder sie ihn?

(Text aus Juni 2024)

https://www.im-tal.de/zum-tal/kunst-als-gegenteil

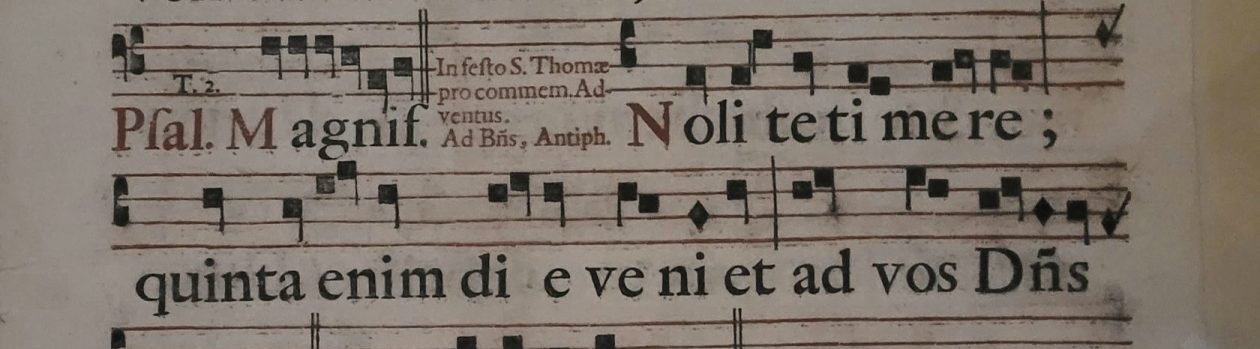

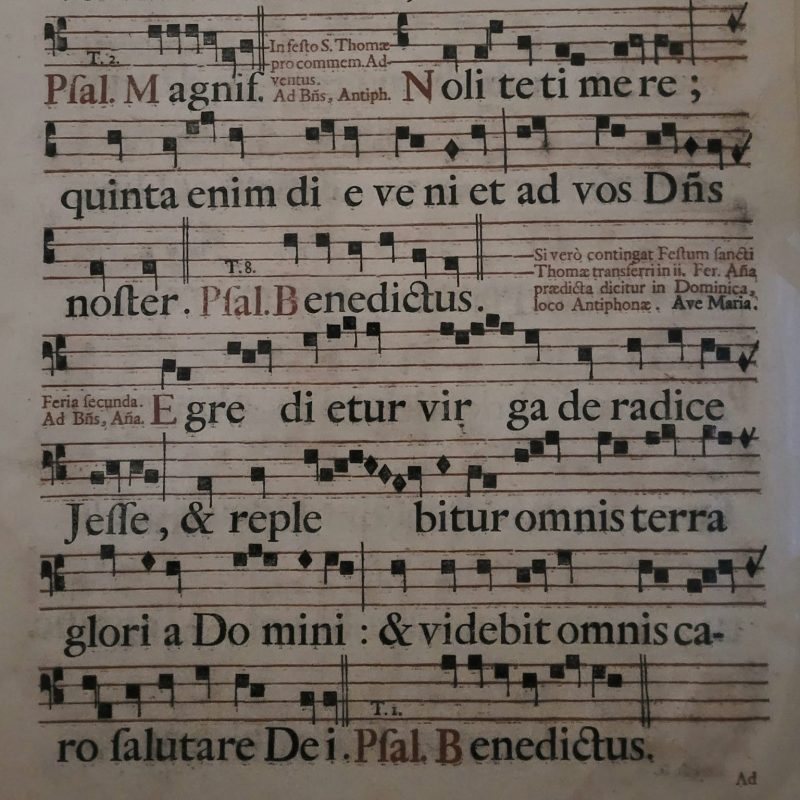

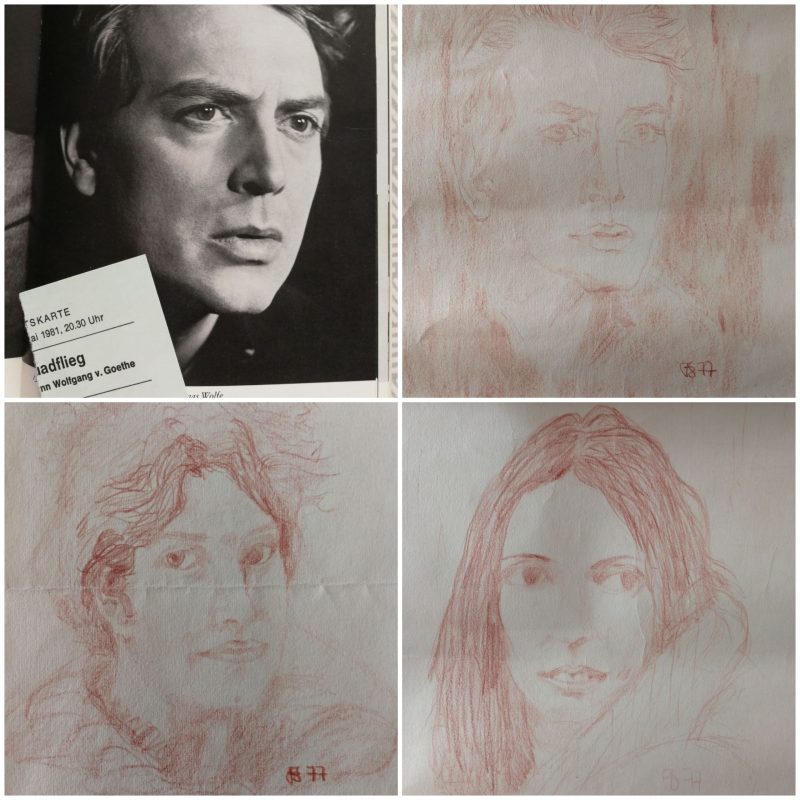

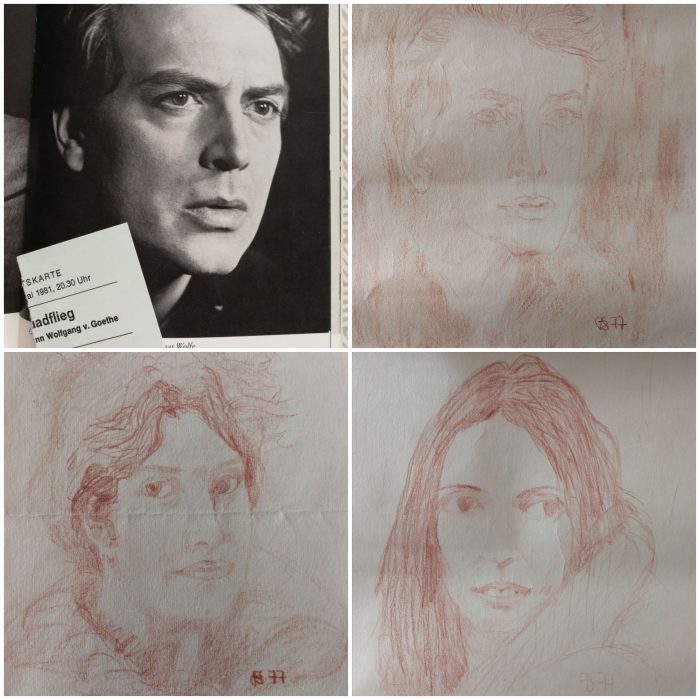

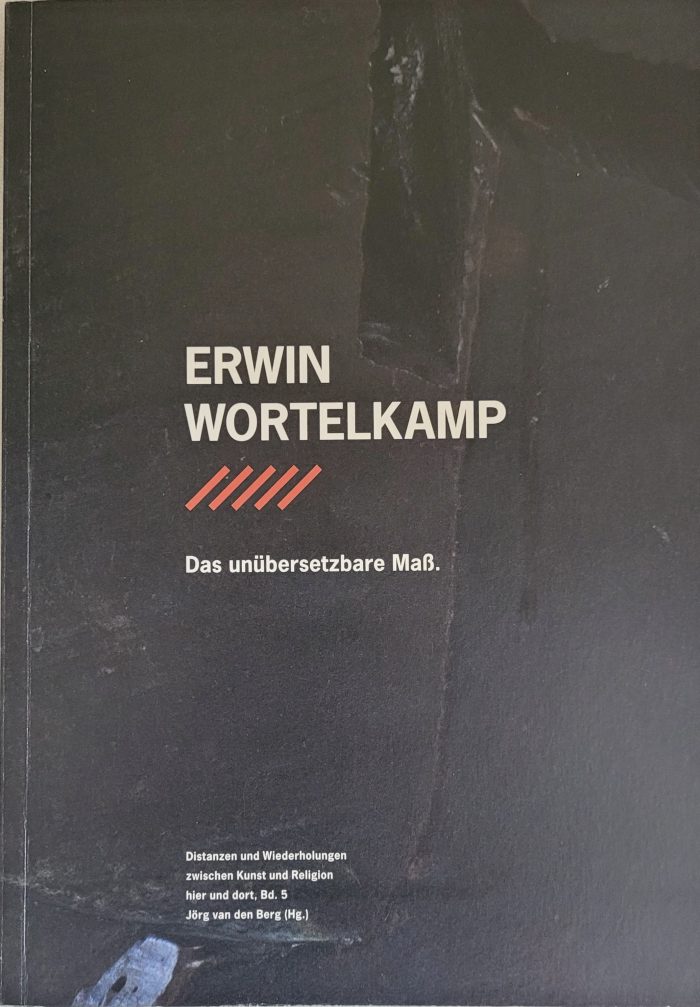

(Im abgebildeten Buch, das ich im Februar 2024 in Weyerbusch erworben habe, findet sich ein Beitrag von Huberta von La Chevallerie zu Erwin Wortelkamps „Angelehnten“: Anstiftung zum Dialog; Bd.5 der Reihe hier und dort, Salon-Verlag Köln; ISBN 978-3-89770-430-5)