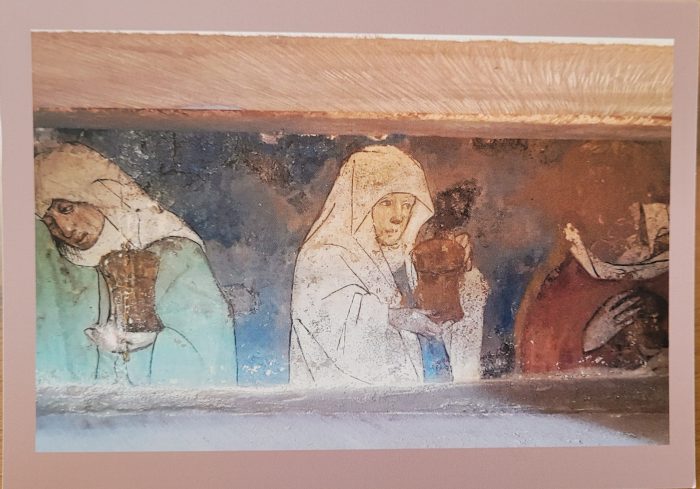

Die drei Frauen I sind in die Jahre gekommen.

Sagt man das bei Frauen? In ein fortgeschrittenes Alter kommen, an Spannkraft und Leistungsfähigkeit verlieren und zunehmend unter körperlichen Einschränkungen zu leiden haben , meint das Lexikon zur Bedeutung der Wendung oder zweitens: über einen längeren Zeitraum in Gebrauch sein, das Ende der Nutzungsdauer erreichen, Anzeichen von Alterung zeigen und an Funktionsfähigkeit verlieren.

Wie dem auch sei, die drei Frauen I sind jedenfalls Ü 60, das sagt man so, das steht Ü -BERALL geschrieben: Ü 30, Ü 50, Ü 60 (gibt es auch U ??? U 20, U 70, U 90 – oder ist das eher U -NTERIRDISCH ?) Auf die Frage, wie man Frauen ab 60 nennt, antwortet die Suchmaschine mit altes Weib, Matrone, (alte) Vettel, (alter) Besen (was uns vermuten lässt, dass die Suchmaschine zumindest schlecht erzogen ist – NB: man vergleiche einmal die Antwort bei Männern ab 60).

Zurück zu unseren drei Frauen I :

Frau I – NGEBORG : groß, sehr schlank, schwarze halblange Haare, bescheiden, genau, arbeits – und genügsam, hat vor Jahrzehnten ihre Liebe geheiratet, keine Kinder. Ihre Liebe wird früh ein Pflegefall, ist dauerhaft an den Rollstuhl gebunden. Frau I bleibt an der Seite des Mannes und versorgt ihn neben 100 Prozent Berufstätigkeit. Bis er stirbt. Andere ihrer Nächsten sterben auch. Sie ist allein. Müde, aber nicht unglücklich. Geht kaum in Urlaub, aber seit je für stille Minuten in Gotteshäuser. Inzwischen in den Ruhestand. Hat eine kleine Wohnung in der Stadt. Läuft mit flottem Schritt durch die Gassen. Sieht erfrischt aus. Hat vor Kurzem jemanden kennengelernt. Gute Gespräche geführt, gemeinsame Unternehmungen gemacht. Die erste längere Ferienreise steht an, mit dem neuen Mann.

Frau I – RENE: immer elegant gekleidet, meist mit Hut, stets perfekt geschminkt, kastanienbraunes Haar, lebendige Augen, munter, lächelt oft, hat reichlich Ideen, auch beruflich als Selbständige, im Verbund mit dem Partner oder allein. Keine Kinder, viele Bekannte. Irgendwann will ihr Rückenmark nicht weiter, erst läuft sie schlecht, dann gar nicht mehr, seit Jahren bewegt sie ihren Rollstuhl schwungvoll durch die Straßen. Frisch verliebt, antwortet sie mit heiterem Lächeln auf das Kompliment zum nochmals getoppten Aussehen.

Frau I – NGALISA : schlank, mittelgroß, selten geschminkt, das dünne Haar kinnlang und mit Naturfarben rötlich getönt, dezenter Schmuck, nach missglückter Ehe seit vielen Jahren allein, keine Kinder, aber einige Geschwister. Sehr musikalisch, spielt Flöte und liebt Tänze aus aller Herren (oder Frauen) Länder, kann beides auch anleiten. Braucht viel reine Luft und deshalb Wald und Bergeshöhen, da schreitet sie kräftig aus. Denkt ausgiebig nach, engagiert sich in der Kirchengemeinde. Pensioniert, etwas vorzeitig, eine Weile rekonvaleszent nach mehreren Operationen, sucht seit langem eine neue Wohnung mit guter Atmosphäre. Plötzlich sucht sie nicht mehr allein, sondern eine Wohnung für Zwei, ein Herr ist in ihr Leben getreten – Ü 60 und U 90 vermutlich.