„Aus dem Rendez-vous der beiden Sammlungen entwickelt sich eine langsam fortlaufende Choreografie“ heißt es im Saalheft, das ich vergangenen Samstag in der noch bis zum 27.Juli im Hauptbau des Kunstmuseums Basel zu sehenden Ausstellung Paarlauf über den QR-Code herunterlud. Exponate aus der privaten Sammlung Im Obersteg und solche aus den Beständen des Kunstmuseums korrespondieren in der Ausstellung miteinander, führen ein Zwiegespräch, fragen nach Verbindendem und Trennendem. Dazu bietet die Begleitbroschüre zu den Werken Kurztexte von AutorInnen an, über Kopfhörer kann man von jungen lokalen MusikerInnen eingespielte Kompositionen hören.

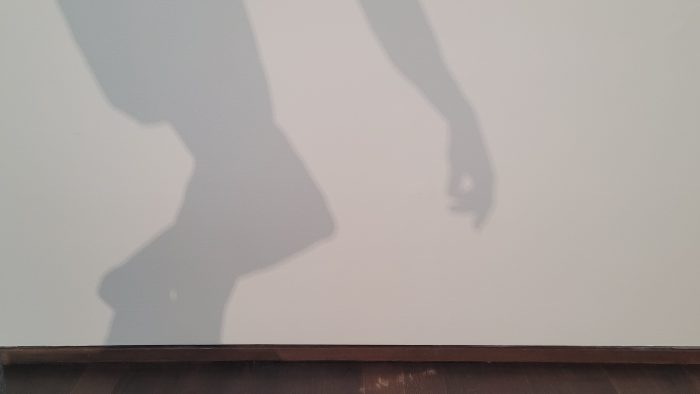

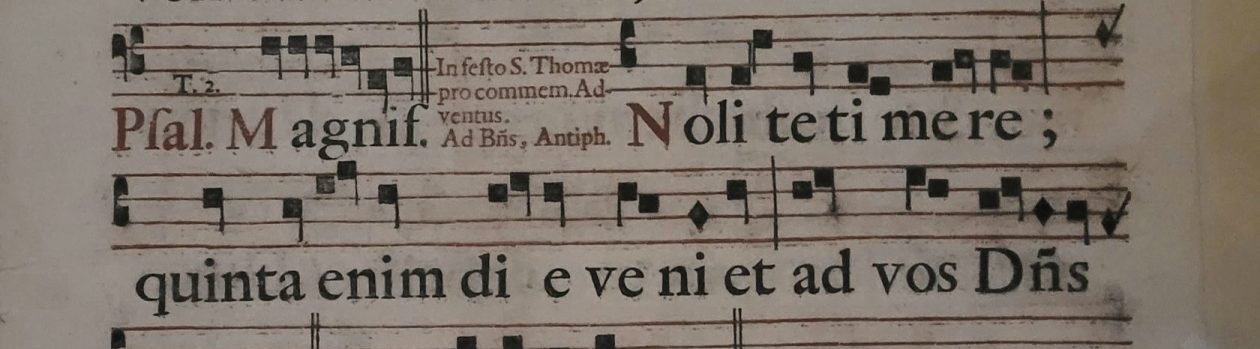

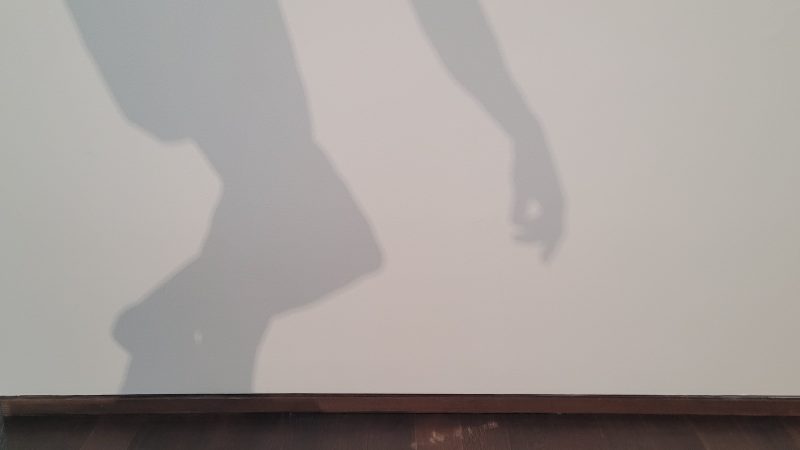

Im ersten Saal begegnen sich aus der Sammlung Im Obersteg La petite ombre des Bildhauers Auguste Rodin (1840-1917), ein Guss von 1880, und aus den Beständen des Kunstmuseums La grande ombre desselben Bildhauers, geschaffen 1901/1904, der ausgestellte Guss stammt aus dem Jahr 1928. Rachel Mader, Kunstwissenschaftlerin und Professorin im Studienbereich Design/Film/Kunst der Hochschule Luzern hat den Text dazu verfasst und weist darauf hin, dass die Figur zu den vielen Figuren gehört, die Rodin für seinen ersten öffentlichen Auftrag entworfen hatte: Das Höllentor, das als Eingangstor zum Musée des Arts décoratifs in Paris vorgesehen war, aber nicht realisiert wurde. Inspiriert worden seien die Figuren von Dante Alighieris Göttlicher Komödie, von der Intensität in Körperdarstellungen des Michelangelo Buonarroti und von Lorenzo Ghibertis Paradiespforte am Florenzer Baptisterium.

Intensität, ja, in der großen Form fast bedrückende Massivität in der eigenwilligen Haltung. Anatomische Genauigkeit und Detailtreue. Das linke Standbein, das stark gebeugte rechte Spielbein, an das die rechte Hand sich wie in einer Geste der Ergebung anschmiegt. Die ursprüngliche Figur hatte gar keine rechte Hand, lese ich, sie wurde erst 1904 hinzugefügt. Der nach rechts gedrehte Rumpf, der weit nach vorne gestreckte linke Arm. Der Arm ist aktiv gestreckt, so kann er nicht fallen, die linke Hand aber ist in Stellung einer Fallhand. Nacken und Kopf sind im rechten Winkel zum Oberkörper nach vorne gebeugt, so dass sie nach oben eine Waagrechte bilden. Als müsse die Figur eine große Last tragen oder sich ihr unter Anspannung des gesamten Körpers mit einem starken Nacken entgegenstemmen. Und der linke Arm und das rechte Bein tarieren aus. Aber die Figur war ursprünglich Teil einer Dreiergruppe, die Rodins Höllentor-Entwurf krönte, die drei Gestalten standen einander zugewandt und blickten auf den unter ihnen dargestellten Dante Alighieri, in dessen Divina Commedia im 16.Gesang drei Schatten aus der Masse der Verdammten heraustreten und von ihren Qualen berichten.

Im hellen Hof des Basler Kunstmuseums steht ein weiteres Werk Rodins, ein 1943 gefertigter und 1953 aufgestellter Bronzeguss der Bürger von Calais, der sechste von insgesamt zwölf existierenden und weltweit verteilten Güssen . Rodins Denker und seinen Kuss, für den wohl auch seine zeitweilige Gefährtin, die Bildhauerin Camille Claudel Modell stand, kennt fast jeder. Inspiriert jedoch war Der Kuss wieder von einer Erzählung aus Dantes Göttlicher Komödie, derjenigen nämlich von Francesca da Rimini und Paolo Malatesta.

Die französische Schauspielerin und Theaterregisseurin Anne Delbée (geb.1946) ist in ihrem Buch Der Kuss dem Leben und der Kunst von Camille Claudel (1864-1943) nachgegangen, Isabelle Adjani hat sie im 1988 erschienenen Film Camille Claudel verkörpert. 1989 sah ich den Film und las das Buch, das auch in Briefauszügen und Zitaten von Camilles Verbindung zu ihrem Bruder, dem Dichter Paul Claudel, erzählt.

(Anne Delbée: Der Kuss. Kunst und Leben der Camille Claudel. Goldmann-Verlag, TB-Ausgabe 9/89)