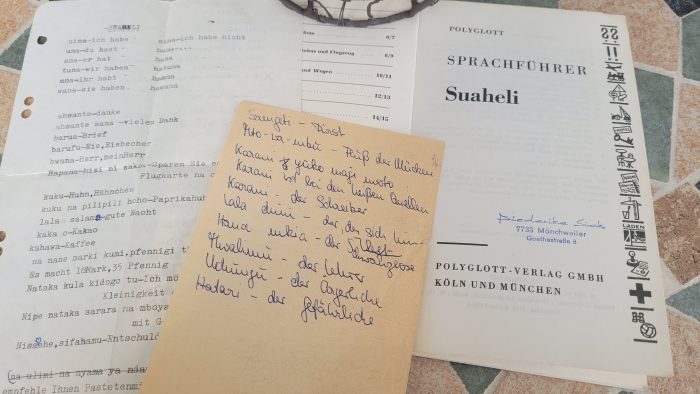

Sie weiß noch immer, dass das Paprikahuhn heißt. Wozu sie das weiß, weiß sie nicht. Sie hatte Jungmädchenromane gelesen von Berte Bratt und alle Wörter und Wendungen der fremden Sprache herausgeschrieben, die sie hatte finden können, später abgetippt und in ein Ringbuch geheftet und schließlich hatte sie sich auch einen schmalen Swahili- Sprachführer besorgt. Dass Daktari Doktor heißt, hatte sie bereits zuvor gewusst, ab und an hatte sie die Fernsehserie gesehen, die diesen Titel trug, und sie liebäugelte mit den East African Flying Doctors, obwohl sie keineswegs fliegen konnte und schon immer Höhenangst hatte.

Das Flugzeug mit den schwarzweißen Zebrastreifen, an das sie sich jetzt erinnert, gehörte aber nicht den Flying Doctors, sondern war das, mit dem Vater und Sohn Grzimek unterwegs waren, um die Tierwanderungen rund um den Ngorongoro- Krater zu erfassen, natürlich hatte sie auch Serengeti darf nicht sterben damals gesehen und aufgeschrieben, dass Serengeti das Swahili- Wort für Durst ist, aber jetzt sagt ihr das Smartphone, dass das nicht stimmt, denn es bedeutet ‚endlose Ebene‘ und das Wort für Durst ist kiu. Ahsante sana, Smartphone, danke, dass du die Safari begleitest, karani heißt aber wirklich der Schreiber, kitabu ist ein Buch und mwalimu ist der Lehrer.

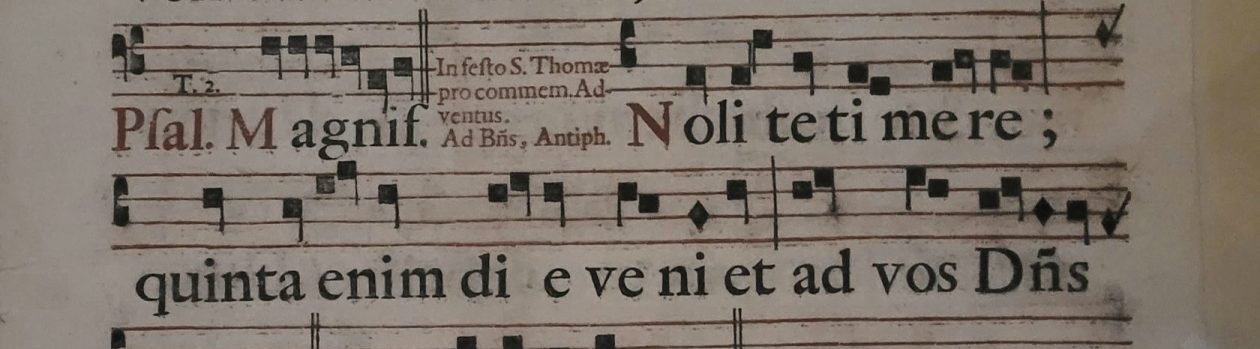

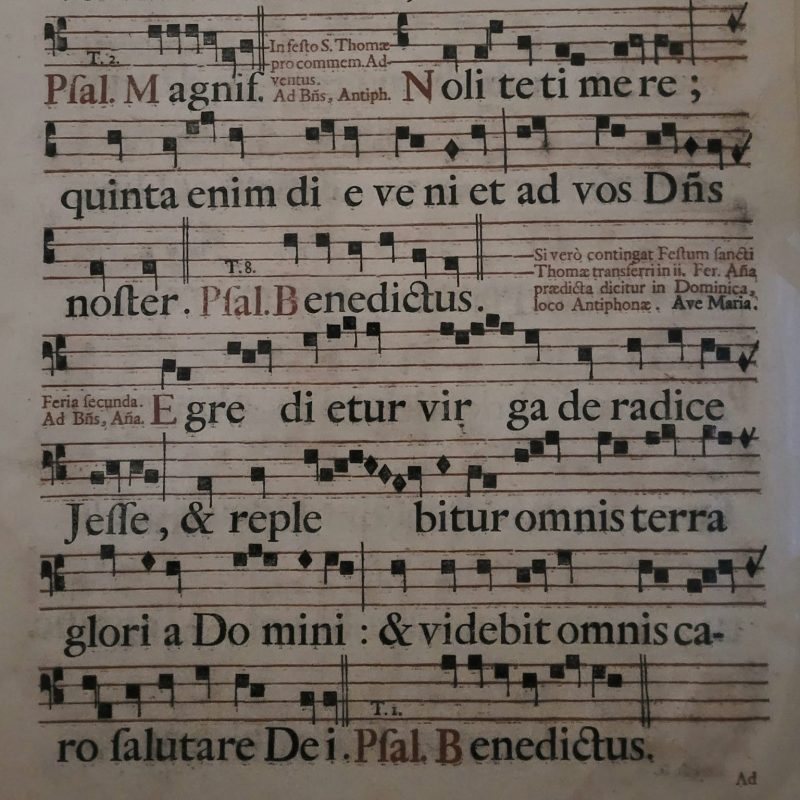

Mwalimu war nicht nur der Beruf, sondern auch der Ehrentitel des ersten (Minister)Präsidenten der Republik Tanganjika und später Vereinigten Republik Tansania, des Katholiken Julius K.Nyerere, und sie hatte nicht nur in der Oberstufe ein Referat gehalten über das ehemalige Deutsch-Ostafrika, sondern sich auch einige Jahre später aus der Reihe ‚Texte zum Kirchlichen Entwicklungsdienst‘ Schriften von und über Nyerere besorgt zu „Freiheit und Entwicklung“, zu „Bildung und Befreiung“ und zum Afrikanischen Sozialismus.

„Ich hatte eine Farm am Fuße der Ngongberge. Hundert Meilen nördlicher lief der Äquator durchs Hochland, aber die Farm lag in einer Höhe von über zweitausend Metern. Da spürt man tagsüber die Höhe, die Nähe der Sonne, aber die Morgenfrühe und die Abende sind klar und friedvoll, und die Nächte sind kalt.“

Sie hat das kenianische Hochland, das Karen Blixen in Out of Africa beschreibt, genauso einmal erlebt, für die kalten Nächte hatte man ihr metallene Wärmflaschen ins Bett der Lodge im Mount Kenya Nationalpark gelegt und Thermosflaschen mit heißem Tee ins Zelt am Mara-Fluss gestellt und an den sonnenerhitzten Tagen hatte sie die trockenen Farben gesehen, „glasiert wie Farben irdener Geschirre“ und sie war den geliebten Elefanten ganz nahe gekommen. Und waren nicht damals Meryl Streep als Karen Blixen und Robert Redford als Denys George Finch Hatton im Film Jenseits von Afrika einfach wunderbar gewesen – wie er ihr die Haare wäscht, wie er sie im gelben Doppeldecker über die afrikanische Landschaft fliegt bis zum Lake Nakuru, auf dem die Flamingos rosa Wolken bilden. Auch sie war bis zum Nakurusee gekommen, in einem Jeep, hatte die unzähligen Flamingos gesehen, die sich ihre Farbe mit der besonderen Nahrung des Sodasees einverleiben. Sie überlegt, sie erinnert sich, es ist mehr als sechsunddreißig Jahre her.

„Von da sah ich im Südwesten die Ngongberge liegen. In edlem Schwung erhob sich das Gebirge luftig-blau über das umliegende Flachland, doch war es so fern, dass die vier Gipfel ganz klein erschienen, kaum unterscheidbar und anders geformt, als man sie von der Farm aus sah. Der Umriss des Gebirges war von der sänftigenden Hand der Ferne geglättet, wie ich ihn von der Farm aus sich hatte glätten sehen unter den streichelnden Fingern der Nacht.“

Kwaheri heißt Auf Wiedersehen – auch das weiß sie noch.

(Die Zitate stammen aus Tania Blixen „Afrika. Dunkel lockende Welt“, Manesse Bibliothek der Weltliteratur, Manesse-V. Zürich 1986. Titel der englischen Originalausgabe „Out of Africa“, New York 1937. Die dänische Schriftstellerin Karen Blixen-Finecke, geborene Dinesen, 1885-1962, war 17 Jahre lang Kaffeefarmerin in Kenia. Ihr Pseudonym auf dem deutschen Buchmarkt ist meist Tania Blixen, ihre englischsprachigen Bücher erschienen oft unter dem Pseudonym Isak Dinesen)