Ob Mozart bei seinem Mannheim-Aufenthalt schon ahnt, dass er sich – etwa 10 Jahre später- nämlich im September 1787 zusammen mit seiner am 5.Januar 1762 in Zell im Wiesental geborenen Frau Constanze Weber nach Prag aufmachen wird, um dort im Zusammenwirken mit den Aufführenden (und dem Librettisten) die Oper Don Giovanni zu vollenden? Wohl kaum.

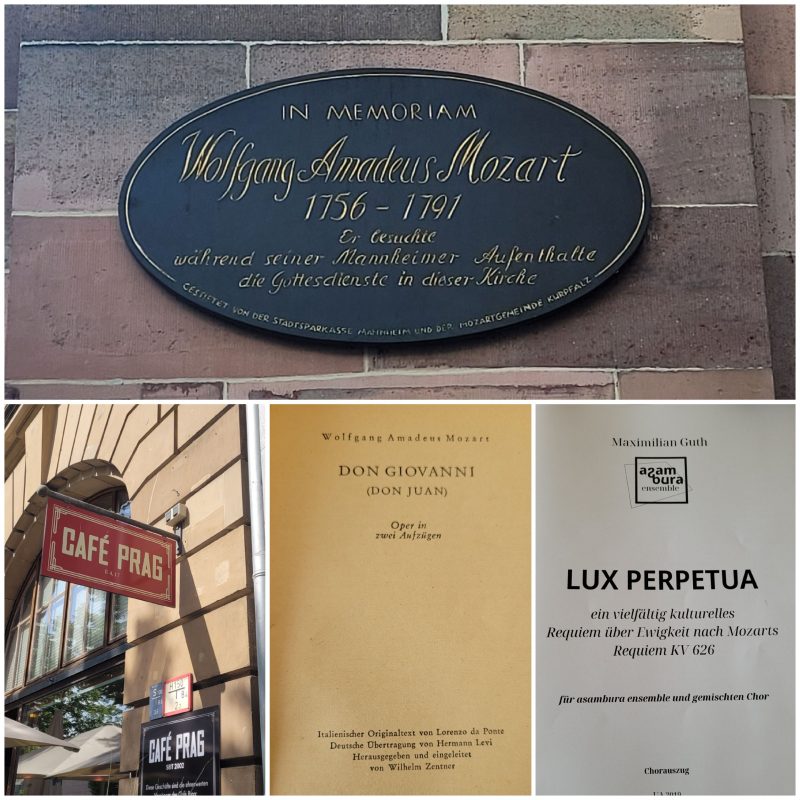

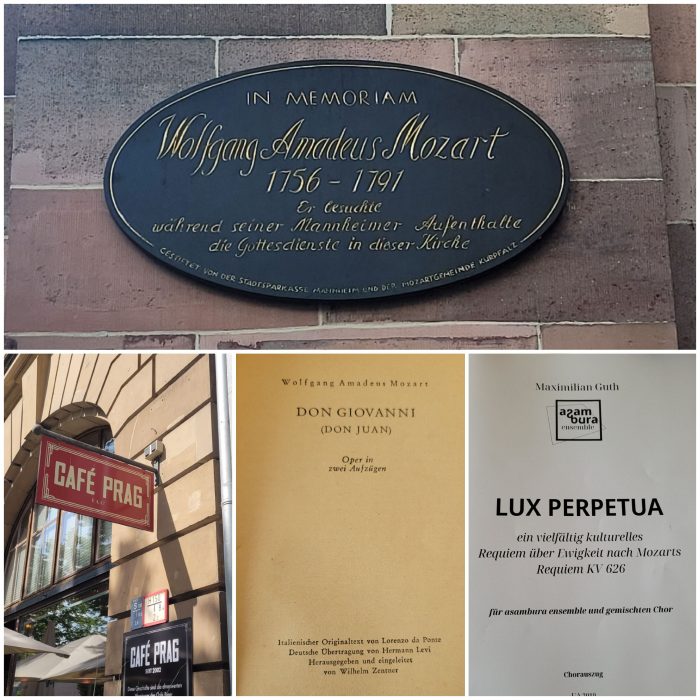

Das Schild an der dem Schloss nahen Jesuitenkirche verrät weder mir noch dem begleitenden Nachkommen (der immerhin mit Wolfgang Amadeus ein gewisses Datum teilt), wann genau der Zeitraum war, in dem Mozart die Gottesdienste der Kirche besuchte, und es verrät auch nicht, dass Mozart die Familie Weber 1777 in Mannheim kennenlernte (sich dabei aber nicht in Constanze, sondern in deren ältere Schwester Aloisia, eine Sopranistin, verliebte).

Das Café Prag sehen wir leider nur von außen (behalten uns aber nach Lektüre über Geschichte und Ausstattung einen späteren Besuch dort vor) und auch am Barockschloss, einer der größten Residenzen Europas, defilieren wir nur vorbei, versäumen dabei aber nicht, dem Kurfürsten Carl Theodor (1724-1799) einen Gruß zu entbieten, nachdem wir ihm bereits zuvor in seiner Schwetzinger Residenz eine Aufwartung machten und in seinem von Anfang an auch für das Volk geöffneten Schwetzinger Schlossgarten lustwandelten (der private Rückzugsort für ihn und seine Gäste war das durch Hecken abgeschirmte Badhaus).

Was Carl Theodor alles auf den Weg brachte, können wir hier nicht aufzählen, zum Beispiel ging aus der 1773 von Carl Theodor gegründeten kurfürstlich-pfälzischen Academie der Maler, Bildhauer- und Baukunst die heutige Kunstakademie Düsseldorf hervor und auch die klassizistische Stadterweiterung Düsseldorfs (Carlstadt) geht auf ihn zurück (Schloss Benrath, Schloss Jägerhof, Umbau Düsseldorfer Schloss, Erweiterung Düsseldorfer Hofgarten). Und wenn wir in Heidelberg über das Pflaster der Alten Brücke gehen und nach rechts und links auf den Lauf des Neckars schauen, denken wir daran, dass sie den offiziellen Namen Karl-Theodor-Brücke trägt und als insgesamt neunte Brücke an dieser Stelle unter Carl Theodor aus regionalem roten Sandstein erbaut wurde.

Eigentlich wollen wir ja Mozart in Mannheim begleiten: er spielt dort jedenfalls schon als Siebenjähriger für eben diesen Kurfürsten Carl Theodor und kommt immer einmal wieder nach Mannheim zurück, seine Aufenthalte dort summieren sich auf gesamt 176 Tage. Im Jahr 1777 schreibt er aus Mannheim nicht nur an seinen Vater, sondern auch (wegen ihrer speziellen „Machart“ bekannt gewordene) Briefe an sein „Allerliebstes bäsle häsle“, auch „Ma très chère Cousine“ genannt, bevor der Vater Anfang 1778 die Weiterreise nach Paris befiehlt.

(Das Reclam-Opernlibretto-Heft Don Giovanni, Reclam-V. Stuttgart 1954 habe ich mit weiteren dieser Art vor vielen Jahren einmal bei der Büchertauschbörse der Stadtbibliothek mitgenommen, in der Einleitung schreibt Wilhelm Zentner zur Entstehungsgeschichte der Oper, zu Schwierigkeiten der Aufführung in Wien wegen spezieller Sängerwünsche etc. und dazu, warum Mozart und da Ponte die Hauptpersonen des Dramas noch einmal in der Schluss-Szene auf der Bühne vereinigt sehen wollten „der Zuschauer sollte die Fäden ihres künftigen Geschicks entwirrt sehen und mit einem Gefühl der Versöhnung, wie es der Titel `heiteres Drama´ verhieß, nach Hause gehen“)

(Lux perpetua – ein vielfältig kulturelles Requiem über Ewigkeit nach Mozarts Requiem KV 626 von Maximilian Guth wird der Motettenchor Lörrach zusammen mit dem Asambura-Ensemble im Rahmen des Stimmenfestivals am 29.Juni 2025 im Burghof Lörrach zur Aufführung bringen)

(Buch: Wolfgang Amadeus schreibt an Maria Anna Thekla Mozart … und der nähmliche narr bleibe ich. Hrsg. Von Reinhard Ermen, mit Bildern von Michael Mathias Prechtl und einem Essay von Hanns-Josef Ortheil; Büchergilde Gutenberg, Frankfurt a.M. und Wien, 2.Aufl.1991)