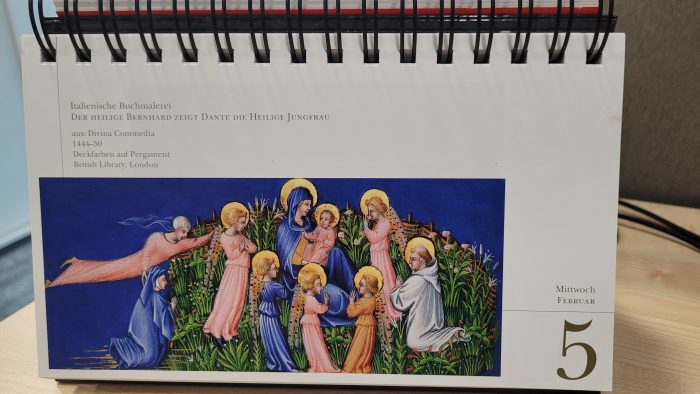

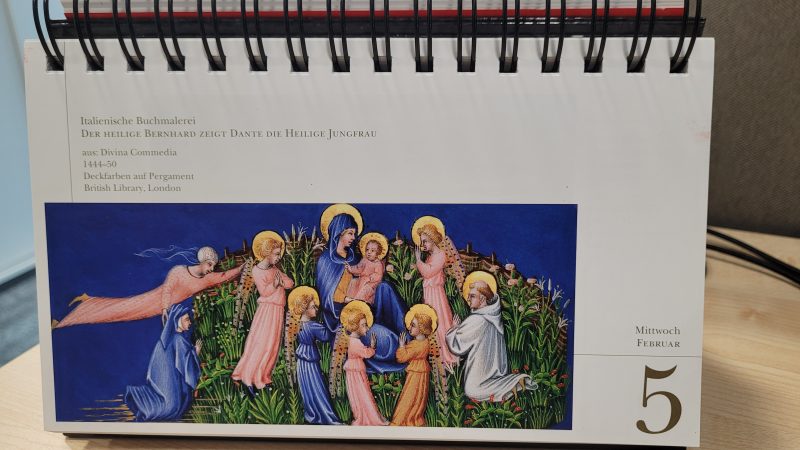

Ein wenig muss ich noch meinem Büroaufsteller folgen, denn bald, bald, bald hat er (zumindest vorerst) ausgedient. Er zeigt mir heute eine mit Deckfarben auf Pergament gemalte italienische Buchmalerei aus dem 15.Jahrhundert: „Der Heilige Bernhard zeigt Dante die Heilige Jungfrau“ aus der „Divina Commedia“. Da nehme ich später den umschlaglosen Manesse-Band aus dem Bücherregal, den ich am 15.August 2015 in einem Basler Antiquariat für fünf Schweizer Franken erworben habe, wahrscheinlich war er ein Ladenhüter (da alle `Bildungsbürger´ eine besser erhaltene Ausgabe bereits zuhause haben, nehme ich an): Dante Alighieri „Die Göttliche Komödie“, ins Deutsche übertragen von Ida und Walther von Wartburg (Manesse-V., Zürich 1963). Die Ausgabe beginnt mit einem Text über Dantes Leben und Werk , enthält Kommentare von Walther von Wartburg und 48 Illustrationen nach Holzschnitten von Gustave Doré. Ich muss gestehen, dass ich das Buch keineswegs durchgelesen habe, nur hineingeschaut habe ich, vor allem die Verse des fünften Gesanges im ersten Teil „Inferno“ gelesen über Francesca da Rimini, deren Geschichte mich im Alter von 12 Jahren tief beeindruckte, als ich in Italien-Urlauben mit meiner Herkunftsfamilie von ihr erfuhr. Jetzt schaue ich nach der Geschichte, die mein Büroaufsteller-Gemälde erzählt, sie findet sich ganz am Ende der literarisch-mystischen Reise des Dante Alighieri (1265-1321), im 33.Gesang des dritten Teils „Paradiso“: Bernhard von Clairvaux (1090/91-1153), der u.a. auch „doctor marianus“ genannt wird, richtet seine Bitte an Maria, sie möge Dante die höchste und letzte Schau Gottes zuteilwerden lassen und schließlich und endlich schauen „Die Augen, die von Gott geehrt und ihm so teuer“ das, was kaum in Worte zu fassen ist, das höchste, das reinste, das ewige Licht.

Bei Internet-Recherchen finde ich noch einen interessanten Artikel aus „Christ in der Gegenwart“ vom 01.10.2017, in dem Lorenz Wachinger über Dantes Leben und die Divina Commedia schreibt, zum Beispiel über die prägenden Kindheitsbilder im Baptisterium von Florenz, die Schulbildung bei Dominikanern und Franziskanern, den Anschluss an die damals modernen Dichterkreise, die Begegnung mit dem römischen Amphitheater in Verona, die politische Laufbahn und Verbannung etc. Aus allem speisen sich auch die 100 Canti (Zahl der Vollständigkeit) der Divina Commedia, die Dante in den Jahren 1304 bis 1315 schrieb und in der er für die innere Reise starke äußere Bilder und Bezüge findet, zum Beispiel das uralte Bild einer Bergbesteigung (geduldiges Aufsteigen; wie schön, dass es für Dante und seinen Begleiter Vergil immer leichter wird, je höher sie kommen!). Das Geführtwerden ist ein zentrales Motiv, zuweilen sind aber auch Erschütterungen hilfreich (Dante hört ein Krachen). Während der Reise kommt es zu einer gewaltigen Steigerung der „Sehkraft“, „kein kaltes, unbeteiligtes Sehen, sondern ein Entbrennen von innen her, stärkstes Gepacktsein übers Auge, unnennbar schön und erregend“.

Oh, lieber Büroaufsteller, wohin hast du mich da gebracht mit der italienischen Buchmalerei auf kobaltblauem Grund, von dem sich das Gold der Heiligenscheine so schön abhebt, mit der im umhegten blühenden Garten weiß-, rosé- oder blaugewandeten Gesellschaft samt dem Hereinschwebenden, der noch eine Anbetende hinzuführt?

Dantes „Göttliche Komödie“: Krachend kommt die Seele frei | CHRIST IN DER GEGENWART

https://www.herder.de/cig/cig-ausgaben/archiv/2017/40-2017/krachend-kommt-die-seele-frei