Der 2.August 2024 ist schon früh ein sehr warmer Tag und dennoch windet sich auf der Piazza San Pietro eine riesige Menschenschlange, die auf Einlass in den Petersdom wartet. Über Sommerkleidern schweben Regenschirme, die zu Schattenspendern gewandelt sind. Ich will nicht in den Petersdom, sondern zum Campo Santo Teutonico und verlasse die Piazza über die linken Kolonnaden, stehe dann vor einem bewachten Zaundurchgang. Der junge deutschsprachige Schweizer Gardist lässt mich mit freundlicher Geste ein, obwohl ihn sein gelb-rot-blaues Habit heute sicher zum Schwitzen bringt. Ich passiere eine Sicherheitskontrolle wie am Flughafen, Ende der 1970er Jahre existierten solche Kontrollen hier nicht. Bevor ich nach wenigen Schritten den Campo Santo betreten darf, überschreite ich wieder eine Grenze und muss sogar den Ausweis zeigen, denn der Campo Santo liegt – obwohl unmittelbar neben dem Petersdom – nicht im Stato della Città del Vaticano, sondern auf italienischem Staatsgebiet.

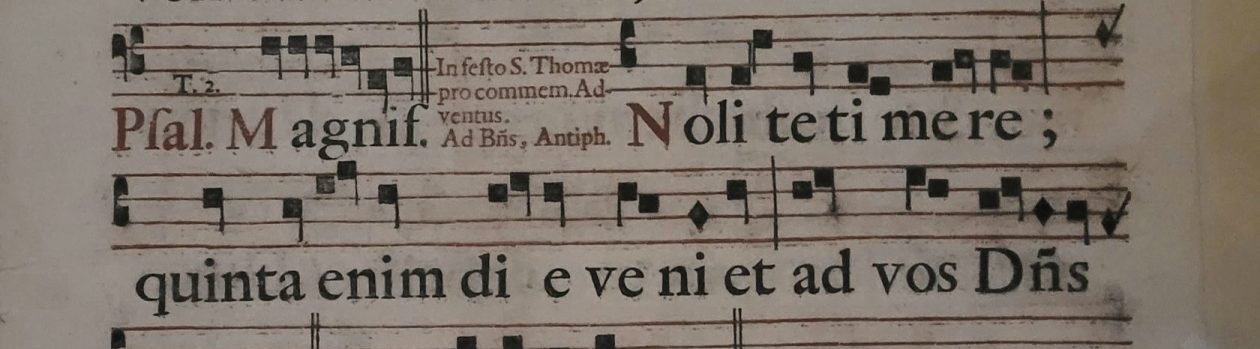

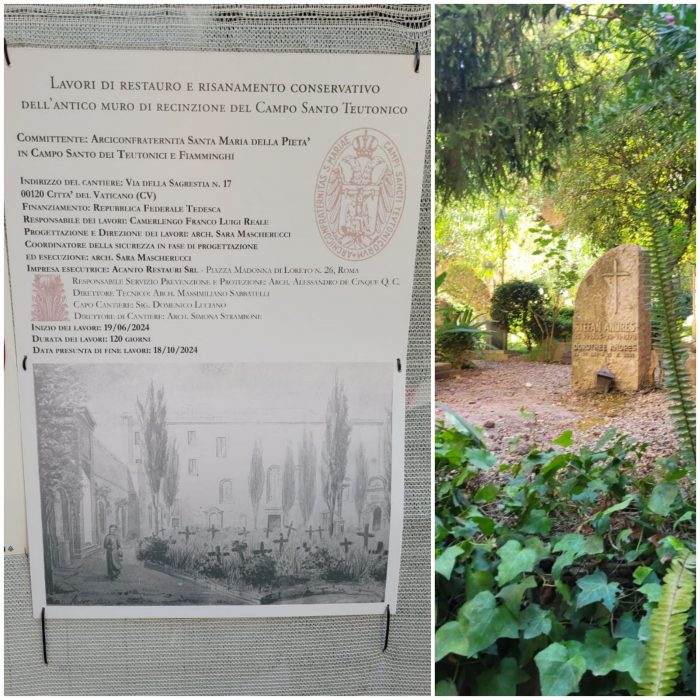

Dann bin ich überrascht. Denn noch nie habe ich meine stille Oase so erlebt. Das kleine geschlossene Gelände ist voller Menschen, überwiegend sind es Jugendliche, Pilgergruppen, wie ich sie bereits am Abend zuvor bei der Trinità dei Monti gesehen und gehört habe. Dort redeten sie fröhlich, sangen und tanzten, hier betrachten sie ruhig die Gräber und hören auf die Erklärungen ihrer Leiter. In der Kirche Santa Maria della Pietà findet gerade eine Messfeier statt, der Priester freut sich, dass außer der angemeldeten Gruppe weitere am Gottesdienst teilnehmen, ich stimme in die auf Deutsch gesungenen Lieder ein. Aber nicht nur die Pilgernden bevölkern den Campo Santo, es sind zudem Arbeiter und Restauratorinnen am Werk, die hohen einfriedenden Mauern erfahren eine Sanierung. Ich muss mich etwas gedulden, bis ich die schmalen Wege zu den Gräbern gehen kann, die ich wiedersehen will. In Rom verstorbene Katholiken aus dem deutschsprachigen Raum haben hier die letzte Ruhestätte gefunden, Buchhändler, Maler, Dichter wie Stefan Andres und seine Frau Dorothee (die ihn 32 Jahre überlebte), auch Carolyne zu Sayn-Wittgenstein, eine Lebensgefährtin von Franz Liszt .

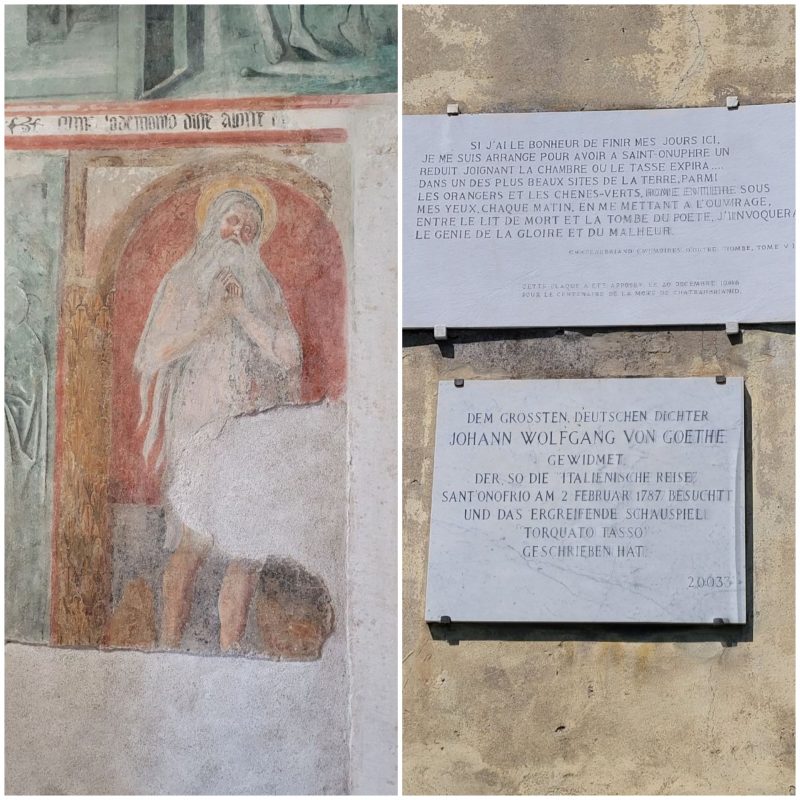

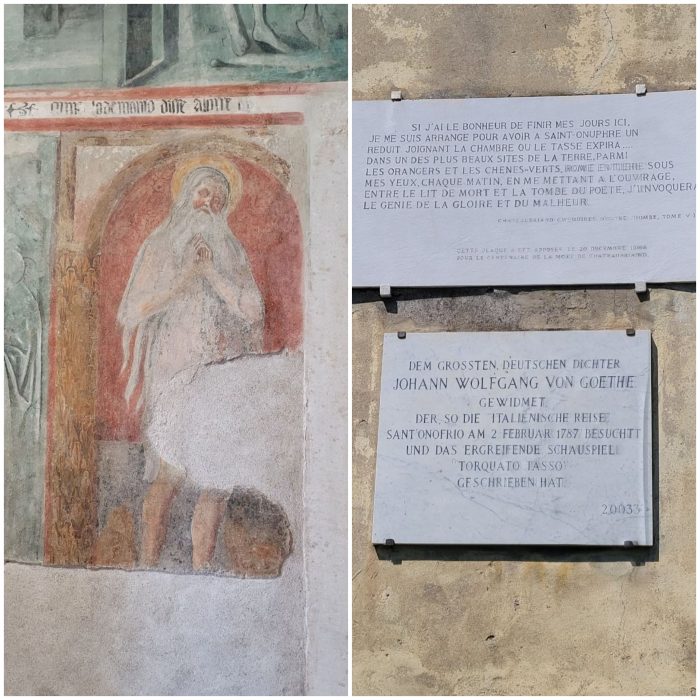

Ich verlasse den Campo Santo Teutonico wieder, steige die Salita S.Onofrio hinauf und erreiche die gleichnamige, dem Anachoreten Onophrios gewidmete Kirche, in der sich das Grabmal des 1595 gestorbenen italienischen Dichters Torquato Tasso befindet. Und hier ist sie nun, die Stille, als wirke der Rückzug des heiligen Onophrios in die Wüste vom vierten nachchristlichen Jahrhundert fort bis heute, hinein in den doppelstöckigen Kreuzgang, in den wohltuend dunklen Kirchenraum mit der goldschimmernden Apsis, in die Seitenkapelle mit dem hellen Tasso-Grabmal, und hinaus zum erfrischend plätschernden Brunnen, den erstaunlich gesundes Grün umgibt. Ich raste eine Weile beim Brunnen und lausche dem „Ritornell der Stille“, das Marie Luise Kaschnitz in Sant’Onofrio hörte, bevor ich die Steintafeln an der Außenwand betrachte und ihre Inschriften zu mir sprechen lasse: eine ist Johann Wolfgang von Goethe gewidmet, der „ Sant’Onofrio am 2.Februar 1787 besucht und das ergreifende Schauspiel Torquato Tasso geschrieben hat“, die andere wurde zum 100.Todestag von François-René Chateaubriand (gest.1848) angebracht und ist ein Zitat aus seinen Mémoires d’outre- tombe: Chateaubriand ersehnt für die letzte Zeit seines Lebens eine Zuflucht im Kloster, neben dem Sterbezimmer von Torquato Tasso. In ihren Römischen Betrachtungen schreibt Marie Luise Kaschnitz: „Die Stadt Rom lag zu Tassos Füßen, und die jungen Mönche sangen – er hat nach diesem nichts anderes mehr erlebt“.

(Text vom 2.August 2024, überarbeitet)

(Marie Luise Kaschnitz: Engelsbrücke. Römische Betrachtungen; in meiner dtv-Ausgabe 2.Aufl.1976 findet sich „Ein Ritornell der Stille“ auf S.152, „Torquato Tasso“ auf S.210 und die Überschrift „Rom im Hochsommer“ habe ich einer Kapitelüberschrift dieses Buches entlehnt,S.174)