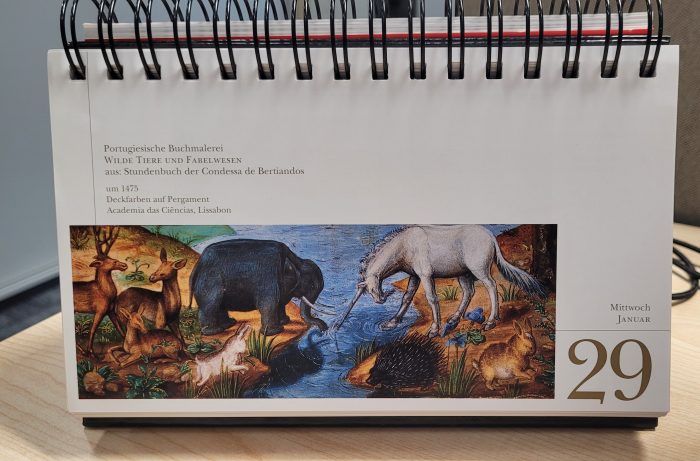

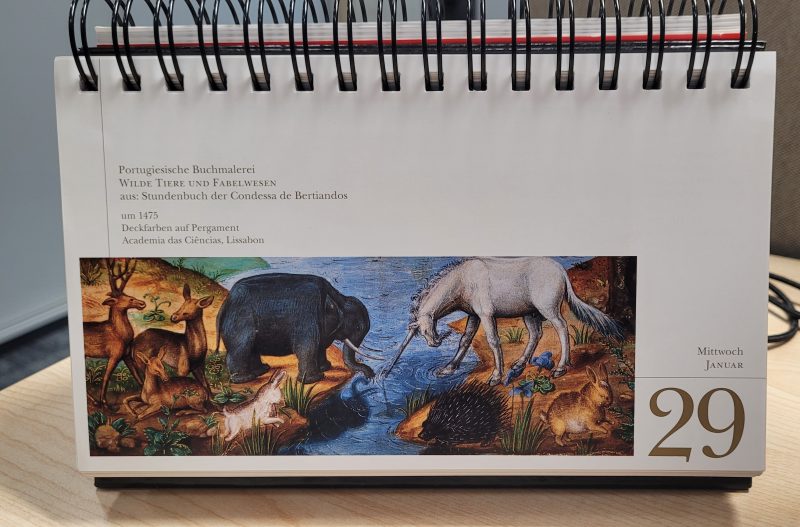

Mit dem Livro de Horas de la Condessa de Bertiandos empfängt mich der Büroaufsteller heute und da bin ich doch sehr erfreut über die fantastische Versammlung der dargestellten Szenerie! Kaum habe ich das Büro verlassen, fange ich an zu recherchieren, was es mit diesem besonderen Stundenbuch auf sich hat, stoße dabei zwar auf eine Differenz in der Zeitangabe, erfahre aber lauter Köstlichkeiten: Antonio de Holanda (1480-1557), ein führender Miniaturist Portugals hat die 236 Seiten der um 1515-1530 in lateinischer Sprache verfassten Handschrift mit sage und schreibe 2066 Illuminationen bebildert und dabei „neue Techniken zur Beleuchtung einer Szene“ eingeführt, so dass sich die Handlung „vor den Augen des Betrachters entfaltet“. Nicht nur finden sich neben den für ein Stundenbuch charakteristischen Szenen aus den Evangelien viele weltliche Motive aus Flora, Fauna und aus Fantasiewelten, sondern die mit ausgesprochener Detail-Liebe gestalteten Darstellungen liefern auch allerlei Informationen über die Gepflogenheiten des Alltagslebens auf der iberischen Halbinsel im 16.Jahrhundert. Der Text des für den Infanten Duarte (Sohn Manuels I. von Portugal) anlässlich seiner Hochzeit mit Isabel de Bragança gefertigten Livro de Horas ist zweispaltig in gotischer Schrift geschrieben. Ana de Bragança, Gräfin von Bertiandos, die zur Namenspatin des Werkes wurde, schenkte es 1933 der Academia das Ciências de Lisboa, die ich leider bei einem kurzen Lissabon-Aufenthalt vor Jahren nicht gesehen habe.

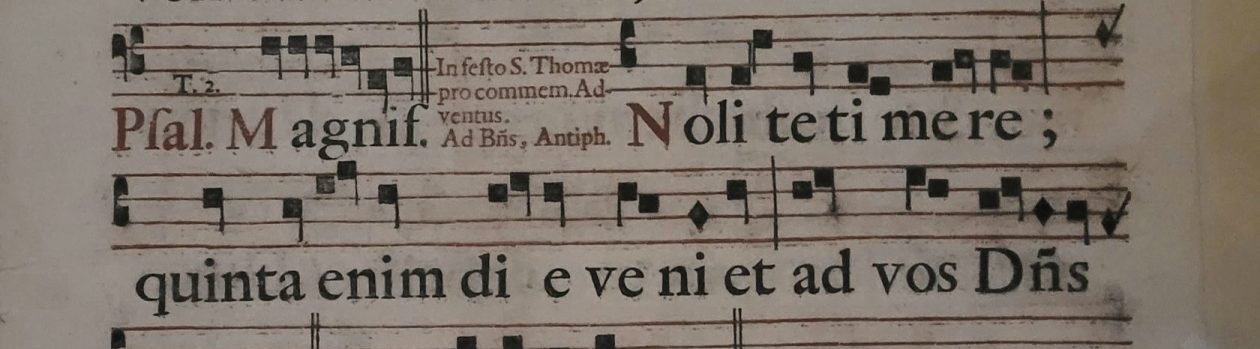

Ein Stundenbuch, Livre d’heures, Horologion oder Horarium enthält als liturgisches Buch die Texte des Stundengebets (Officium divinum), das als Antwort gilt auf die im ersten Thessalonicherbrief geschriebene Aufforderung „Betet ohne Unterlass“ und auf die aus den Versen 62 und 164 des 119. Psalms zusammengesetzte Aussage „Siebenmal am Tag singe ich dein Lob und nachts stehe ich auf, um dich zu preisen.“ Im dreistündigen Rhythmus der Horen, beginnend meist ab 6 Uhr morgens, werden sowohl die zyklische wie die lineare Zeiterfahrung des Menschen in eine Glaubenspraxis eingebracht (römisches Stundengebet: Lesehore, Laudes, Terz, Sext, Non, Vesper, Komplet).

Und dann fällt mir noch ein anderes, herausragendes Stundenbuch ein, Rainer Maria Rilke schrieb den Gedichtzyklus in den Jahren 1899 bis 1903, nachdem ihn zwei Reisen durch Russland und die heutige Ukraine, zusammen mit Lou Andreas- Salomé, entscheidend spirituell geprägt und inspiriert hatten. Ich stehe auf und ziehe den hellgrünen Insel- Taschenbuch -Band mit der Nummer 2 aus dem Regal, ich habe ihn aus dem Bestand meiner Mutter übernommen, die ihren Namen 1988 hinein schrieb. Auf dem Cover befindet sich die Zeichnung eines Brunnens, dessen Wasserzuflüsse nicht Rohren entspringen, sondern drei Ästen eines Baumstammes, den beblätterte Zweige krönen, und das Erste Buch, das „Buch vom mönchischen Leben“ beginnt auf Seite 11 so:

„Da neigt sich die Stunde und rührt mich an/ mit klarem metallenem Schlag:/ mir zittern die Sinne. Ich fühle: ich kann – / und ich fasse den plastischen Tag. …

Nichts ist mir zu klein und ich lieb es trotzdem/ und mal es auf Goldgrund und groß,/ und halte es hoch, und ich weiß nicht wem/ löst es die Seele los …